- DOI:

10.13738/j.cnki.acc.qklw60536

- 专辑:

科学Ⅰ辑;信息科技

- 专题:

信息、科学;综合科技

- 分类号:

G90;N92

摘 要:在国家大数据发展纲要的布局中,教育大数据产品体系正在完善中。学生画像作为教育数字化产品中的一类,在概念上有虚拟角色画像和数字学生画像两类结构,文章在分析了学生画像研究与实践现状基础上,分析了角色画像三主体运作逻辑,认为(1)数字画像与角色画像同属画像内容,但由于画像使用者和使用场景的不同,其发展路径处于不同的阶段。角色画像作为轻型数字化产品更易被使用在微观教学中(2)从画像产品创建的运作机理来说,我们应当关注其中的三个主体:画像原主体(被观察的人),画像创建者,画像使用者三者间的逻辑与伦理关系。未来画像产品建设应从“贴标签”走向“用标签引导与激励”,尊重学生主体性,充分利用数字资源进行有温度、有导向的教育干预,推动教育公平与个性发展同步提升。

关键词:数字画像 角色画像 画像三主体,数字化教育

数字化时代,针对学生群体的画像研究日益丰富,但也会遇上一些困扰,如画像到底是代表某一类学生的虚拟角色还是每一个真实学生的数字化呈现?学生画像源于用户画像,而在文献中与用户画像相关的关键词有两个,一是user persona(用户画像)[],二是user profile(用户资料)[]。而这两个画像的表现形式相似,但表达逻辑机理和应用场景是完全不一样的。User persona是指人机交互领域中使用的一种技术,用于创建代表目标受众的虚拟角色,该角色可以作为交互系统的设计对象[],由此可见这类画像是一种依托于交互系统的虚拟个体形象产品。而User profile则是一个包含用户个人信息、兴趣、偏好等的数据集合,通常用于个性化服务和推荐系统。它可以理解为数字化对人才管理评估系统的赋能,在无感数据采集和大数据的支持下,系统可以充分量化每一个个体的相关信息,并用画像还原为一个个真实的数字人.这两类画像在实践中往往被混用,造成画像概念或研究逻辑的混乱,本文拟从数字化产品的开发背景和画像产品的研发机理展开分析。为了便于分析,本文后面将真实反映某个具体学生信息的画像产品称为学生数字画像(student profile),而不指向任何真实个体的虚拟形象代表称为学生角色画像(student persona)。

数字经济时代,数字产业化和产业数字化是两大发展路径。其中国家对于数字产业化有一些明确的战略指向。学生画像中数字画像作为大数据产品体系的一类产品,可以归为教育文化大数据的数据公共服务产品。在没有数字经济以前,学生学籍档案就已存在,但是数字化赋能后,它会转化为纵向贯通覆盖全国,协同服务的大数据公共产品中的一类。

最初的角色画像其实并不依赖于大数据的量化分析,而是建立在定性分析上的文化创意型产品。随着云端技术,5G技术,数据仓库,机器学习,系统平台等数字基础设施和大数据产品体系的发展,针对不同分析单元的应用就快速繁荣起来(Ludvigsen S,Steier R.2019)[],从计算机科学的角度看,IT(信息技术)分为轻量级和重量级两类,轻量级IT的应用和发展需要重量级IT如基础设施,系统平台的支持,并反作用于重量级IT(Bygstad,B.,Hanseth,O.2018)[],角色画像作为轻量级技术其研究与发展依托于数字基础设施,其发展也对重量级IT如数字基础设施提出了更高的要求。有了大数据加持后,角色画像会服务于数字画像,即每一个个体都可能归属于一类角色,角色画像的创建逻辑也会由针对重点人物而转向全方位描述全部人物。

由此无论是数字画像还是角色画像,在没有数字化加持前都有其自身的存在逻辑与场景,而数字化对其赋能后,从根本上重构了画像产品体系的应用场景。

在用户画像这个领域,有顾客画像、典型顾客画像、顾客分类画像等不同的类型,其中典型顾客是在大量真实顾客档案中寻找到的最具有代表性或价值的顾客个案,而顾客分类画像则是对顾客进行策略细分后创造的角色画像。这两类画像方法在数字化之前早已存在,并成为营销领域的常规分析技术。

经过数字化赋能后,两类顾客画像越来越面对所有利益相关者而非研究者,成为数据驱动决策的一个可视化界面。这里的决策不仅指商家的决策,也包括用户自身的决策。研究表明用户画像研究近年来逐渐兴起并成为热点,随着用户画像的应用效果呈现,诸如学生,教师,科研工作者等主体也被纳入画像的研究范围中。

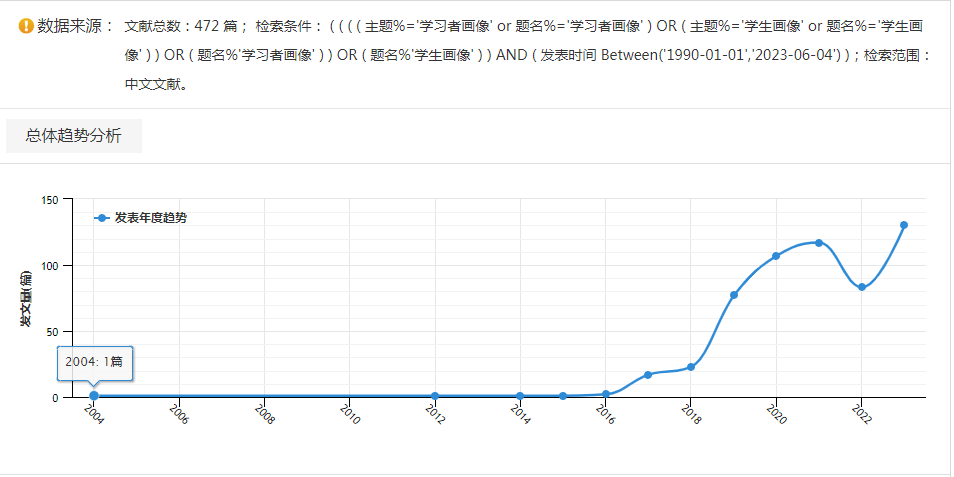

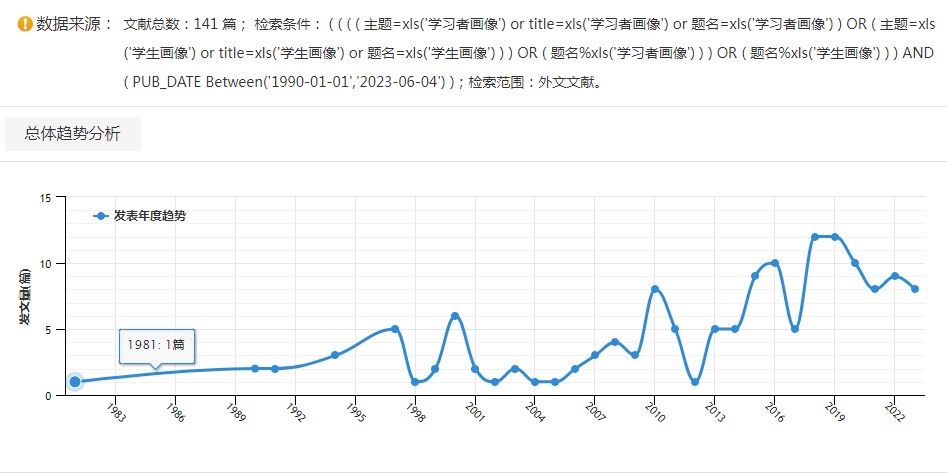

学生画像研究在国内方兴未艾,且在国内的研究热度明显高于国外。以学生画像和学习者画像为主题和题名在CNKI文献中进行筛选,共获取有效中文文献472篇,外文文献141篇。如图1和图2所示,学生画像的研究从2017年开始兴起,正处于快速上升势头中。

图 1:学生画像文献在CNKI中的发表趋势(中文)

图 2:学生画像文献在CNKI中的发表趋势(外文)

学生画像的研究不同于用户画像有其特殊性。从其研究的维度看,它涉及三个不同场景的不同目标。一是从微观教学方法层面强调教学的效率与结果,如从个性化教学,学习者评估,项目式学习,在线学习等;二是从中观校园管理层面,如智慧校园,数字化转型]强调学校管理的可控性和便利性,三是从宏观教育治理测评层面,如基于教育治理的学生数字画像.由此可见,同样是画像技术的应用,用户画像与学生画像其技术逻辑有相似的,但学生画像的研究的视角多了宏观和中观的数据治理角度,其研究中的机理和误区也更多。

从画像产品创建的运作机理来说,我们应当关注其中的三个主体:画像原主体(被观察的人),画像创建者,画像使用者三者间的逻辑与伦理关系.

画像原主体,即被观察者对于其自身信息是否能够被采集具有一定的归属权利要求和反馈需求。这个主体是画像产品的第一主体。第一主体的相关特征信息(社会属性特征,个人生理特征,个人心理特征,个人行为特征等)被观察被记录被分析。与非人物画像不一样的是,这个初始资源的拥有者是有人格和主观能动性的。在数字化治理的时代,虽然无触感采集体系日益庞大,但这一主体视角对数据采集的准确性和全面性做出了限制性条件。因此学生画像的第一主体学生对于自身信息被采集的维度是相对敏感,并会根据自己的意愿对某些行为进行掩饰,弱化或强化导致数据源本身失真。同时,第一主体往往也是画像的使用者之一,他们希望通过画像来查看别人眼中的自己,以了解自己在群体中的位置。

正是因为第一主体对画像的掩饰和心理需求,利用虚拟的角色画像而非真实的数字画像,在教学场景中应用是更加合适的。

实践案例:我们在调查一个班级的合作学习状态时,要求每位学生写出对自己帮助最大的同学和互相帮助的同学姓名。当学生意识到合作的人数和帮助别人的次数将作为成绩评价的一个维度时,他们会刻意多填写合作人。极端情况是某位同学填写同班与之合作人数为12人,但实际班上其他同学中没有人填写他为合作者。这时这个数据采集就会有些偏差,需要通过实际场景的核实或校验以符合数据的信度检验标准。

第二主体是画像系统的创建者,值得关注的是,第二主体虽然画的是第一主体,但创建出来的画像却一定带着第二主体的价值观,视野和目标,角色画像是第二主体主观意识最浓的画像类型,而且就算是完全真实的数字画像,也会因为第二主体的价值观而选取不同的维度的数据进行描述。实践案例:在课堂上针对合作维度的角色画像创建中,很多研究者根据人际网络中的连接度将合作者角色画像分为领导者,中介者,孤独者[]。这时画像创建人所刻画的就是合作人数与合作强度的数据,其他维度的数据都剪掉了。正是因为第二主体的目标与视角,画像产品体系是一个庞大的生态系统,它可以根据目标聚焦于某个维度从而针对性更强,效果更加明显。

第三主体是画像产品的使用者。我们通常会很看重这个应用过程,没有这个第三主体的使用,画像体系就没有最终完成。这第三个主体可以是第一主体自己,用来自我评价与激励,也可以是第二主体,用于研究与管理,还可以是第三方的其他主体,比如用人单位和社会,用于对第一主体进行识别筛选评价。第三主体对于画像产品聚焦点的要求使得画像产品类型日益丰富。

实践案例:现在学生中流行的MBTI16型人格测试,就是学生通过人格画像标签来探索和自我观察的画像之一,这是一种角色画像,学生主体隐藏在角色签之下,是学生愿意接收的自我画像方式。比如某位同学写自我介绍时写到“我是ENTJ人格,愿意承担起团队的领导责任”。这就是一种通过画像进行自我角色定位的方法。

由上可知,三类主体在画像系统内会根据自己的意愿和目标对画像的类型和要求产生关联影响,画像过程中的这三个主体有时是一致的,比如学生自我测评智商等级,通过测评得到自己的智商分数,如果分数在120分以上就可以形成高智商的自我画像,并以此形成自我能力判断和目标预期,此时三个主体都是学生本人,当然这里在画像过程中学生需要借助于画像产品体系中的评测系统平台,而这就是属于画像产品体系中的公开应用的商品。但更多的时候三个主体是各自独立的,比如第一主体某学生的学习行为被第二主体校方观察记录,并形成高分优秀学生标签记入档案,也就是创建了一个优秀成绩维度的数字画像,第三主体用人单位看到高分优秀学生的标签,就会形成该学生的高分学习者画像,进而判断其有较高的学习水平与能力,以辅助用人单位的人才选择工作完成。

五 结论

总之,学生画像产品体系中,数字画像与角色画像分属不同层级、不同使用者目标,数字画像是国家级结果性评价工具,需要统一数据结构、指标维度,是学生管理数字化的核心支撑。角色画像是教学过程中形成性反馈工具,更关注学生发展、过程激励和课堂互动,适合局部试点与场景化研究。未来画像产品建设应从“贴标签”走向“用标签引导与激励”,尊重学生主体性,充分利用数字资源进行有温度、有导向的教育干预,推动教育公平与个性发展同步提升。

参考文献:

[] Cooper,A.:The Inmates Are Running the Asylum:Why High Tech Products Drive Us Crazyand How to Restore the Sanity,(vol.2).Sams,Indianapolis(1999).https://doi.org/10.1007/978-3-322-99786-9_1.

[] Amato G,Straccia U. User Profile Modeling and Applications to Digitallibraries[J]. Lecture Notes in Computer Science: 1-2.

[] Holman Caitlin.. Building a better game A theory of gameful learning & theconstruction of studen.[J]. Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences, 2018.

[] Ludvigsen S,Steier R. Reflections and Looking Ahead for Cscl: Digital Infrastructures, Digital Tools, and Collaborative Learning[J]. International Journal of Computer-supported Collaborative Learning, 2019, 14: 415-423.

[] Bygstad,B.,Hanseth,O.Transforming digital infrastructures through platformization.ECIS Proceedings,Association for Information Systems,2018.

[] Sangin M,Molinari G,Nüssli M, et al. Facilitating Peer Knowledge Modeling: Effects of a Knowledge Awareness Tool on Collaborative Learning Outcomes and Processes[J]. Computers in Human Behavior, 2011, 27: 1059-1067.

相关文献推荐

- 节点文献

- 读者推荐

- 相关基金文献

- 关联作者

- 相关视频

- 批量下載