- DOI:

10.13738/j.cnki.acc.qklw60536

- 专辑:

科学Ⅰ辑;信息科技

- 专题:

信息、科学;综合科技

- 分类号:

G90;N92

摘要:教师的混合式教学能力是混合式教学顺利进行的前提。本文以iNACOL混合式教学能力框架为切入点,结合教师群体及教学特点,针对开展混合式教学准备的教师群体,设计实施了混合式教学能力培训,并通过调查问卷对培训效果进行了统计分析,旨在为相关培训课程和研究的开展提供借鉴。

关键词:混合式教学;混合式培训;教师发展;教师信息化能力

引言

混合式教学的效果很大程度上取决于教师的态度、认知和能力准备,教师需要从传统面授课堂的角色过渡、转化到混合式教学所需要的更为复杂的角色[1]。需要从一个讲授者,转型为一个以学生学习为中心的引导者。而在这其中,越是教学经验丰富的教师,对于混合式教学的态度和认知的转变就越复杂。他们能够理解混合式教学学生可以减少一些面授课程,而是通过网络进行更多的学习,使成人学生能够减少一些工学矛盾,但同时由于对新教法的理解程度较浅而对混合式教学是否能够在学习效果上给学生带来真正的帮助存在疑虑[2]。

1. 国内外研究情况

1.1 国内外“混合式教学能力及框架”的研究

现有研究成果表示,教师普遍存在在线教学的能力准备不足的问题,特别是混合式教学的教学法上的准备不足。混合式教学中的线上教学绝不是将传统面授课堂的搬家,而是与线下教学融合为一体的新教学法。教师只具备传统面授课堂教学的知识和能力,缺乏对于在线教学、混合式教学的理论框架、教学方法和技术准备,这些问题都直接影响了混合式教学的效果及满意度[3]。

1.2 国内外培训课程设计与开发的相关研究

就开展混合式教学能力培训而言,国内相关研究较少,国外可以借鉴的是英国开放大学。英国开放大学要求教师参与专业性的混合式教学技能培训,培训分为两类:强制性参与的实践性课程和非强制参加的包括培养教师主持实时视频会议和组织论坛讨论的技能。在冯晓英、王瑞雪等人的“国内外混合式教学研究现状述评——基于混合式教学的分析框架”一文中[4],将iNACOL混合式教学教师能力划分为四个维度,并进一步细化为12个具体能力(如表1所示):

表1 iNACOL混合式教学教师能力框架

领域 | 具体能力 |

理念 | 对教与学具有前瞻视野、明确教育变革和发展方向 |

素质 | 勇气、透明公开、协作的能力 |

适应能力 | 反思、持续改进和创新、沟通能力 |

技术能力 | 具备数据思维与实践性能力、教学策略、混合学习经验的管理、应用教学工具的能力 |

3. 混合式教学能力培训课程的设计依据与设计过程

3.1 混合式教学能力培训课程的设计

3.1.1 培训课程教学目标的确定

在上述表1分析中,提出的能力框架全面、概括的阐述了教师开展混合式教学需要具备的基本能力,本研究结合iNACOL混合式教学教师能力框架,对课程的目标进行了确立,其中,掌握程度采用的是CMM培训能力成熟度模型中的五级划分,即“非常熟练”“熟练”“一般”“不熟练”“不会”。混合式教学能力根据不同学科不同专业不同的教法有很多种,本研究确定了混合式教学的认识、教学法设计能力、教学技术能力三个混合式教学能力作为培训课程的目标。并重点希望能够通过教师对学习平台使用熟练度的提高,增加教师开展混合式教学的信心[5]。

3.1.2 课程内容及组织方式确定

为实现课程的三个目标,结合我校实际情况和教师现阶段混合式教学能力水平,选取硬件及软件技术、混合式教学课程设计,以及实施过程中平台使用答疑三个维度的学习内容,如表2所示。

表2 混合式教学一期培训课程内容表

序号 | 学习内容 | 组织形式 |

一 | 云教室的使用 | 集中面授 |

二 | 在线网络平台的使用方法 | 集中面授 |

三 | 混合式课程观摩 | 网上学习 |

四 | “喀秋莎”录屏软件使用及课程的录制 | 集中面授 |

五 | 混合式课程学习(线下) (混合式课程整体设计原则/混合式课程教学设计方法) | 集中面授 |

这样在课程中体现了三个部分的教学内容,即认知、设计、技术。教师通过任务式的培训也可以边学习边练习,巩固学习成果,并且对应了课程的目标,希望教师能够重新认识混合式教学,并且能够运用混合式教学的形式,对自己课程中一个单元进行混合式课程设计。

3.2 课程的迭代设计

3.2.1 课程目标的重设及量化评价

本研究在第一次课程设计和实施的基础上,对第一次课程实施后的问题进行整理和研究,对学习目标进行了细化,对目标的达成评价指标进行了分值的处理,使课程学习效果能够通过量化标准体现出达成学习目标的程度,反映出培训课程在哪一能力提升方面发挥了更大的作用,如表3所示。

表3 混合式教学能力培训二期目标分解表

能力维度 | 所需要具体能力 | 达标分值 |

理念认知 | 对教与学具有前瞻视野、明确教育变革和发展方向 | 60 |

态度 | 对混合式教学持积极态度、愿意尝试采用新的教学法开展教学、愿意学习新的信息化教育手段 | 80 |

课程设计 | 运用混合式教学设计原理,独立设计一门混合式教学课程 | 60 |

平台操作 | 能够根据自己的课程需要熟练掌握在线网络教学平台的操作和使用方法。 | 80 |

信息化教学手段 | 能够制作微视频、音频、长图文等适用于网上教学的学习资源 | 60 |

3.2.2 课程内容及组织形式的优化

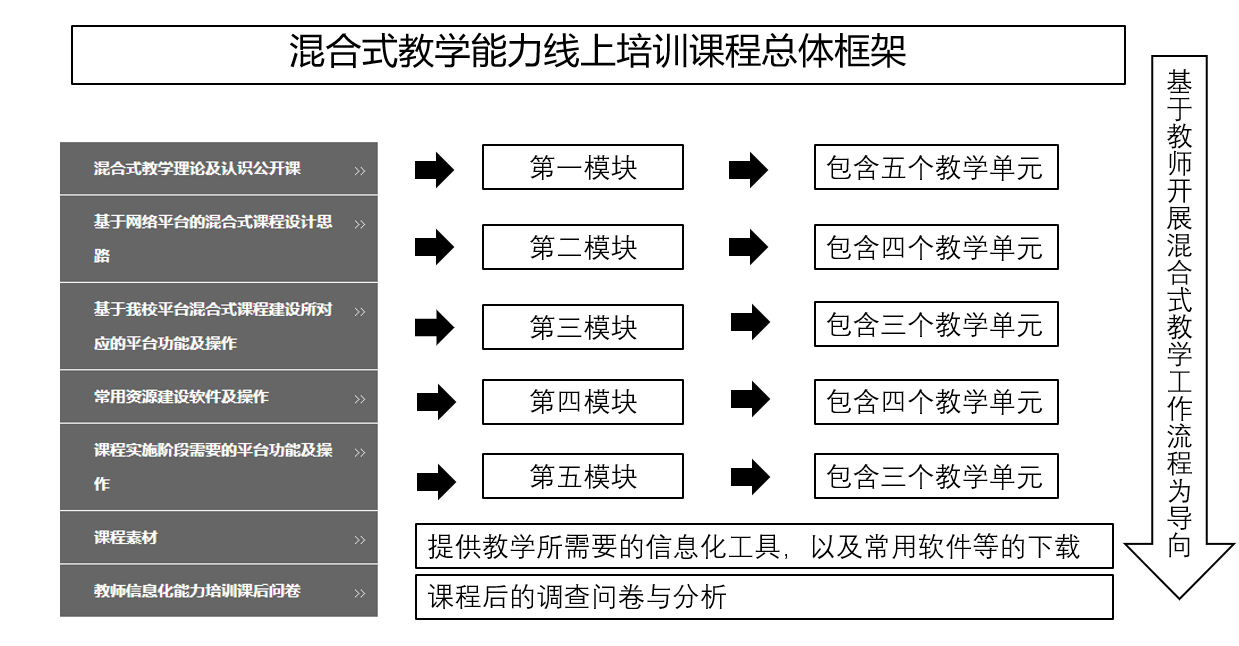

线上通过视频微课资源进行课程讲授,组织教师在线进行讨论交流,完成一定量的作业,并且借助微信等实时交互工具,组建微信群,每周发布“问题与解答”答疑情况汇总[6]。在内容方面,本次课程在线上学习内容划分及顺序方面,考虑到教师开展混合式教学工作的流程,以工作为导向进行了完整的课程框架建设,总体框架如图1所示。

图1 混合式教学能力线上培训课程总体框架图

整个课程分为5个大模块,以及19个单独的教学单元,每个教学单元中至少包含以下教学环节:“单元导学”“教学资源”“讨论区”。重点单元设置有“课程作业”“在线测试”对学习内容进行评价的环节。但同时也要考虑教师学习负担过重而产生的负面情绪,所以尽量以线上讨论交流和后台学习行为数据分析,对单元的学习内容进行评价。课程主要内容由对于混合式教学的态度和认识入手,引发教师对新教学法和教育变革的思考,然后进入混合式课程设计的环节[7]。第三部分主要内容是混合式教学线上部分课程建设所需平台操作,课程中的视频都是以一个功能为主要内容的微课,教师可以在自己建设课程的过程中遇到问题时,上线反复观看相关功能视频,从而找到解决办法。第四部分是针对教师在资源建设过程可能会用到的常用软件,如录屏软件、格式转换软件、动画制作软件等常用的信息化教学程序进行视频讲解,每一款软件的讲解同样也是以某一种功能为主要内容的微视频,方便教师根据自己的工作需求进行学习。第五部分为课程实践所需要的平台功能及操作[8]。

4. 课程实施情况及学习效果分析

第1次课程笔者在假期前发送学习通知并在微信群中提醒教师进行学习,在过程中不断通过微信介绍晚上课程的相关内容,发送与此类内容接近的文章等,节选教师上网学习情况如表4所示。

表4 1月8日至3月12日线上学习情况统计表

姓名 | 分组 | 进入课程次数 | 阅读课程资源次数 | 在线时长(分钟) | 进入播课次数 | 进入播课个数 |

教师1 | 外语系 | 1 | 2 | 508 | 1 | 1 |

教师2 | 外语系 | 11 | 26 | 300 | 6 | 5 |

教师3 | 计算机系 | 1 | 15 | 461 | 1 | 1 |

由表中三名教师的学习数据可知,学习时长均满足本模块应学习的时间,但从进入播客个数看出,只有一名老师5个模块全部学习完毕。其它教师没有数据,说明其它教师均没有进行网上学习。从假期的课程实施笔者发现,占用教师假期等业余时间且没有硬性要求督促教师进行学习的话,参与率很难提高,教学质量难以保障[9]。

第二次混合式教学的线上部分课程开始于3月19日至3月23日,28位教师中有21位上线并有学习记录,占总人数的75%,其中17位教师在讨论区完成了截图并上传的任务,其它4位教师由于平台和电脑的兼容性问题,虽然做完了截图作业,但无法上传。他们也都通过微信群上传了长截图作业,最终作业的上交率达到了75%,有很多老师不但上交了作业,还在软件的操作过程中总结出很多巧妙和创新的使用方法,达到了知识技能分享交流的目的[10]。

结语

课程确定以iNACOL提出的混合式教学能力框架设计课程内容,得到了老师们的认可,但由于教师工作的特殊性,以线下集中式培训开展教学在效果上难以满足教师的个性化学习和分层次学习,在课程体验上很多教师会觉得“占用太多时间”“不解渴”等。课程在优化后,开展以网上学习为主线下针对性辅导的培训在教学形式上收到了教师们的肯定,在减少了集中面授课程的次数下,完成了课程初期制定的目标,更适用于我校教师群体以及教学工作较为繁重平日难以集中教学的教师群体开展培训。

参考文献:

[1]迈克尔·霍恩,希瑟·斯特克.混合式学习:用颠覆式创新推动教育革命[M].聂风华,徐铁英,译.北京:机械工业出版社,2015.

[2]Comas-Quinn A.Learning to Teach Online or Learning to Become An Online Teacher:An Exploration of Teachers’ Experiences in A Blended Learning Course[M].Cambridgez:Cambridge University Press,2011.

[3]熊久明,刘清堂,张思,等.教师混合式培训中的同侪互助行为调查研究[J].现代远距离教育,2015(6):51-58.

[4]冯晓英,王瑞雪,吴怡君.国内外混合式教学研究现状述评——基于混合式教学的分析框架[J].远程教育杂志,2018,36(3):13-24.

[5]陈丽,冯晓英.网络导学中辅导教师角色能力条件的研究[J].中国电化教育,2012(7):58-62,73.

[6]冯晓英,刘月,解晶晶,等.远程教育从业人员的职业发展阶段和典型工作任务分析[J].现代远程教育研究,2013(6):85-91.

[7]冯晓英,冯立国,于晶.开放大学教师专业发展需求模型——基于扎根理论的研究[J].开放教育研究,2017,23(2):83-91.

[8]聂建文.高校教师混合式教学能力评价指标体系建构研究[D].太原:山西师范大学,2023.

[9]暴海燕.新文科建设视角下高职院校教师混合式教学能力现状研究[J].黑龙江科学,2024,15(19):75-77,80.

[10]刘东奇.“互联网+”视角下的高校新任教师混合式教学能力评价标准探究[J].才智,2024,11(23):173-176.

作者简介:张阳华,硕士研究生,讲师,sqzzsz666@163.com,研究方向:教育技术、远程教育、教育数据分析、老年教育。

相关文献推荐

- 节点文献

- 读者推荐

- 相关基金文献

- 关联作者

- 相关视频

- 批量下載